前面我们已经逐一讨论过领导者的六项必要品质:

- 拥有权威;

- 有勇气面对困难和危险;

- 愿意为团队牺牲和付出;

- 尊重规则;

- 谋略和运筹能力;

- 知人善任;

今天谈最后一项:尽责。

把“尽责”放在最后,不是因为它最不重要,而是因为它最容易被误解。

一、为什么必须强调“尽责”?

很多人以为尽责只是态度问题,是勤不勤快的问题,仿佛它只影响风评,不影响成败。

但事实恰恰相反:尽责是前六项品质能否兑现的地基。地基一松,上面的权威、谋略、用人,甚至勇气与牺牲,都可能只剩“偶尔发生”的片段,而无法形成持续的成果。

项羽是一个典型例子。

他并不缺能力:巨鹿之战能破釜沉舟,大败章邯;论个人勇武与临阵决断,当世几乎无人能及。

但他的致命问题不在战场,而在战场之外——他无法把胜利转化为可持续的治理与秩序。进关之后焚咸阳、杀子婴,分封诸侯时又以私怨与好恶定夺,既失人心也失结构;对人才的使用亦摇摆反复,韩信、陈平这类决定胜负的关键人物最终都转向刘邦。

这意味着:项羽的能力虽然耀眼,却缺少一种更底层的东西——把责任当作日常,把组织目标当作长期目标。于是他的强大只能以“战役”的形式出现,而不能以“体系”的形式保留。胜负看似由几场战斗决定,实则早在他无法维持稳定秩序与持续投入时就已埋下结局。

所以这里我们真正要讨论的,并不是“能力有多高”,而是:一个领导者要靠什么,才能让能力在时间里持续生效。

我们先要明确“尽责”的概念:

尽责并不是“勤奋”,因为勤奋只说明一件事:领导者在投入时间与精力。

就像嘉庆帝,一生勤勉,甚至感叹“为君难,至朕尤难”;而崇祯帝,更是以勤政闻名,日以继夜地批阅奏章,节俭自律,不近女色。

这类勤奋当然真实,但它未必是尽责。

尽责至少还要多说明两件事:

-

目标没有被替换:领导者做事,是为了组织目标,而不是为了维持姿态、维持权威、维持“我很努力”的证明。

-

责任没有被拆散:领导者能把关键事务放到正确的人与正确的结构里,使之可持续运转,而不是把一切变成“都得我来”。

否则就会出现一种很常见、也最容易被误判的状态:

领导者越勤奋,系统越脆弱。

因为组织的运行并没有被修复,反而被进一步绑定在一个人的精力上:一旦这个人疲惫、迟钝、退缩,组织就没有替代机制,只能整体塌陷。

所以这里要谈的“尽责”,并不是“工作量”,而是:领导者是否把组织目标当作自己的最高目标,以组织中所有人的共同利益为最大利益,并且让管理体系能持续稳定地运转。

注意关键词,是“持续”。

前面六项品质,大多回答的是“你能不能”:

- 权威:你能不能让人愿意跟随;

- 勇气:你能不能在危险面前不退;

- 牺牲:你能不能在关键时刻承担损失;

- 规则:你能不能在边界内运作;

- 谋略:你能不能把局看清;

- 用人:你能不能把人放对位置。

这些当然必不可少。但它们有一个共同问题:它们可以在某些时刻被展示,却未必能在大多数时刻被兑现。

组织的成败往往不由某一次高光时刻决定,而由漫长的、重复的、无趣的日常决定。

这意味着:尽责不是第七项“新能力”,而是让前六项不至于变成表演的稳定器。

二、为什么尽责如此稀缺?

但从我们能列举的无数个企业和国家的失败案例来看,尽责是一项极其稀缺的品质。

之所以稀缺,并不是因为它高尚,而是因为它“违背人性中的两条惯性”。

1)尽责要求“长期对齐”,而人更擅长“短期奖励”

短期奖励是什么?掌声、忠诚、恐惧、财富、享乐、声望、权力快感。

这些东西的共同点是:来得快、反馈强、成本低。

而组织目标往往相反:见效慢、反馈弱、麻烦多、代价真实。

而且经常是,你做对了,大家觉得理所当然;你做错了,代价却立刻要你承担。

于是多数人在高位会出现一个非常自然的滑坡:从“解决问题”滑向“维持位置”。

这不是某个人突然变坏,而是目标函数被悄悄替换——把组织目标换成个人安全与个人舒适。

唐玄宗就是一个典型样本。

他早期可以励精图治,建立盛世;但在权力巩固、环境安逸之后,治理的“必要性”在主观感受里降低了,取而代之的是享乐与放任。并不是他忽然失去能力,而是他不再把“治理”当作不可退出的职责。于是那些本应被日常压住的结构性风险(边镇权力、军政失衡、信息失真)开始自我积累,最终变成任何个人能力都压不住的灾难。

所以尽责稀缺,并非因为“人不愿勤奋”,而是因为:

人一旦可以不承担,就很难长期承担;人一旦可以把目标换掉,就很容易把目标换掉。

2)尽责要求“让体系运转”,而权力天然倾向于“让一切围绕自己”

越到高位,越容易把“我”当作中心:

- 信息要围绕我汇总;

- 决策要围绕我批准;

- 资源要围绕我分配;

- 忠诚要围绕我表达。

这样做短期很安全:你能掌控,你能定夺,你能获得持续的确认感。

但长期它会带来一个代价:组织的能力被抽空,系统变成“人治机器”。一旦你状态下降,系统就一起下降。

所以,尽责并不只是“更辛苦”,它要求领导者反着权力本能去做事:

- 让责任链条服务于组织,而非服务于个人;

- 让岗位设置服务于产出,而非服务于安全;

- 让信息反馈服务于纠偏,而非服务于正确。

因此,即使是那些能力非常出众的领导者,也往往难免在这件事上“失手”。

这里所谓“失手”,并不是能力不足,恰恰相反,往往是因为他们过于擅长解决问题,于是更容易产生一种错觉:靠能力与手腕,可以替代日常的责任在位;靠一两次成功,可以抵消长期的治理松动。

于是我们会反复看到一种结构性现象:

开端靠能力打开局面;中段靠手腕维持声望;后段把惯性当作秩序;最终被一个原本可以提前拆掉的风险击穿。

乾隆帝就是典型样本。

他前期整饬吏治、平定边患、强化财政与军政体系,使帝国进入高度稳定状态;能力毋庸置疑。

但后期在权力高度巩固之后,治理目标逐渐被“享乐—声望—安全”的组合替换:吏治松弛、官僚系统的腐败成本被默许,权力过度依赖个人喜恶与特权网络。

结果不是“突然崩溃”,而是把风险留给后继者:嘉庆帝后来再勤奋批折子,也只是以个人精力填补系统漏洞,终究无法逆转结构性衰败。

拿破仑也可以算一类。

他在军事与组织动员上的天赋近乎怪物,能在极短时间内重塑法国的国家机器与军队体系。

但他的目标函数在后期明显漂移:战争不再只是手段,而逐渐变成维持权威、扩张声望的方式。于是整个体系开始围绕“个人的连续胜利”运转。

一旦胜利中断,联盟瓦解、财政吃紧、民心疲惫,系统失去弹性。最终的失败看似是几场战役的输赢,实则是组织被绑定在个人不可持续的节奏上。

这类例子真正要说明的,并不是“人会变坏”,而是:权力越大,越容易把“治理”当成可退出的选项;而一旦治理退出,系统就会用更隐蔽、更顽固的方式开始腐烂。

但反过来,历史上真正能把组织带过长周期的人,往往都有一个共同点:

对日常治理有一种近乎固执的在场。

唐太宗被尊为千古一帝,并不只在用人或战略判断,更在于他把治理当作日常工程:纳谏机制、纠错机制、官僚约束与奖惩秩序,都必须持续运转,而不是靠个人灵机一动。

很多帝王也能“英明几次”,但太宗的不同在于:他愿意让坏消息上来,愿意让反对意见存在,并据此修正系统。

雍正帝的名声并不讨喜,但他在“尽责”上的特点极其鲜明:把财政、吏治、监督这些枯燥的结构问题抓在手里,持续压实。他并不依赖个人魅力维持秩序,而是靠“规则可执行、责任可追溯”去提升国家机器的密度。

雍正的治理方式当然有代价,但从“组织运转”的角度看,它体现的是一种很少见的品质:不把治理当作表演,而当作责任链条。

企业领域同样如此。

山姆·沃尔顿并不是靠一句愿景带领沃尔玛,而是把注意力长期放在最无趣、也最关键的环节:成本纪律、门店细节、供应链效率、数据回路。

他的“在场”不是指天天坐镇总部,而是指:组织的关键指标、关键动作、关键纠偏。

在这种结构下,个人不需要天天冲锋,体系也不会因为个人情绪而漂移。

沃伦·巴菲特之所以被奉为“股神”,并不在于他的交易手段有多高明,而在于他几十年如一日地维持一个极稳定的决策结构:只在能力圈内行动、严格克制冲动、让复利慢慢发生。

巴菲特的“在场”是一种更稀缺的在场:长期不被短期噪音带走,不被胜利冲昏,不靠忙碌证明自己重要。这其实就是尽责的另一种形态——把组织目标长期对齐,而不是频繁自我证明。

因此,尽责更难:它要求领导者在权力最容易放纵的地方保持克制,在最容易用“个人正确”替代“组织纠偏”的地方保留机制。

能力强的人容易赢一阵,但只有尽责的人才能赢长久。

也正是因为如此,我们这个世界,遍地都充满了失败的组织。

失败并不总是以“崩溃”的形式出现。更常见的是另一种失败:

组织仍在运行,会议照开,报表照做,口号照喊,甚至短期还会增长;但它越来越像一个靠惯性滑行的机器——看起来没停,实际上已经无法自我纠偏。

而这,几乎都是“尽责不足”的典型后果。

三、尽责不足时的恶果

尽责不足造成的灾难,很少是一开始就显露的。

在顺风期,很多东西会替治理兜底:资源红利、融资红利、叙事红利、惯性红利。

一旦红利退潮,组织的结构性溃败就会显现。

1)委内瑞拉:石油既是财富,也是逃避治理的理由

委内瑞拉拥有无与伦比的资源禀赋:

-

全球第一的石油储量:已探明石油储量占全球约 20%;

- 全球第三的铝土矿储量;

- 全球第四的金矿储量;

- 全球第八的已探明天然气储量。

它也确实富过:1970 年,委内瑞拉跻身全球最富裕的 20 个国家之列。

到更近的时代,名义口径的人均 GDP 在 2013 年一度到过约 1.3 万美元量级。

曾经,委内瑞拉的富裕,让所有的中南美国家羡慕。

但在委内瑞拉查韦斯和马杜罗的任性领导之下,繁荣开始被清算:

- 人口外流:到 2024 年左右,委内瑞拉约 3500 万人口中有 700 万在马杜罗时期流亡海外,接近 20%。

- 货币崩坏:通货膨胀率一度到过 1000 万%量级。

- 公共卫生反噬:2016 年,婴儿死亡率上升 30.12%(11,466 宗死亡),孕产妇死亡上升 65.79%(756 宗死亡),疟疾病例上升 76.4% 至 240,613 宗。

- 全民收入暴跌:2026年委內瑞拉的最低工资每月仅为0.9 美元。

这些不是“经济不好”的抽象表达,而是一个系统失去自我修复能力后的具体症状。

那么查韦斯和马杜罗都做了什么呢?

查韦斯上台后开始走民粹路线,推进激进国有化与再分配,制造短期掌声,制造“我们在夺回财富”的政治叙事。

但它同时带来一个结构后果:生产体系被政治化,国有体系则变成了忠诚体系。

而到了马杜罗时代,委内瑞拉的经济开始快速衰退。于是,有效治理不再是领导者的目标,而是转为维持稳定。

于是马杜罗政府做了一系列转变:

- 用叙事替代纠错:坏消息不再是要解决的问题,而是要解释掉、要归因于外部的风险。

- 用控制替代治理:价格、汇率、供给,用行政命令短期压住;长期压制基本的经济和治理矛盾。

- 用忠诚替代能力:关键位置更重要的是“可靠”,不是“能把事做成”。

于是,委内瑞拉的衰退愈发不可收拾,以至于有近2000万人,需要人道资助才能维持温饱。

因此,当领导者把治理当作可退出选项,纵然坐拥金矿,国家也会沦落到最残酷的境地:

货币、健康、人口与秩序,都会一起坍塌。

2)伊朗:当“安全与稳定”成为压倒一切的目标

伊朗曾经拥有繁荣的波斯文明,也许这种文明的传统给了伊朗人民足够的韧性。

长期制裁之下,伊朗仍能维持国家机器的连续性;外部压力很大,内部仍在运转。某种意义上,这确实是一种韧性。

但韧性不等于增长,更不等于治理能力的更新。

- 到 2025 年,伊朗的名义人均 GDP 约 3897 美元,相较 2012 年的高点 8114 美元下降近 52%。

- 通胀在 2022–2025 年大致是 43.5% / 44.6% / 32.5% / 42.2%(官方口径);

- 2024 年海外伊朗学生约 11 万量级,并且增长很快。

当通胀成为制度背景、当人均收入长期下降、当最年轻的一批人用脚投票,组织就会持续失血。

于是,伊朗内部统治的雷开始以更公开的形式爆出:社会抗议此起彼伏,政府采取封网与强控制手段应对,冲突与伤亡不断加剧。

2025年底,伊朗更是爆发了自2022年阿米尼示威以来,伊朗规模最大的示威活动。抗议从德黑兰扩散至多地,随后政府采取封网与强力镇压措施,国际组织与多家媒体均记录到镇压升级与严重伤亡。

伊朗政府的处理方式表明:伊朗正在以安全事件的方式,处理严峻的社会矛盾。

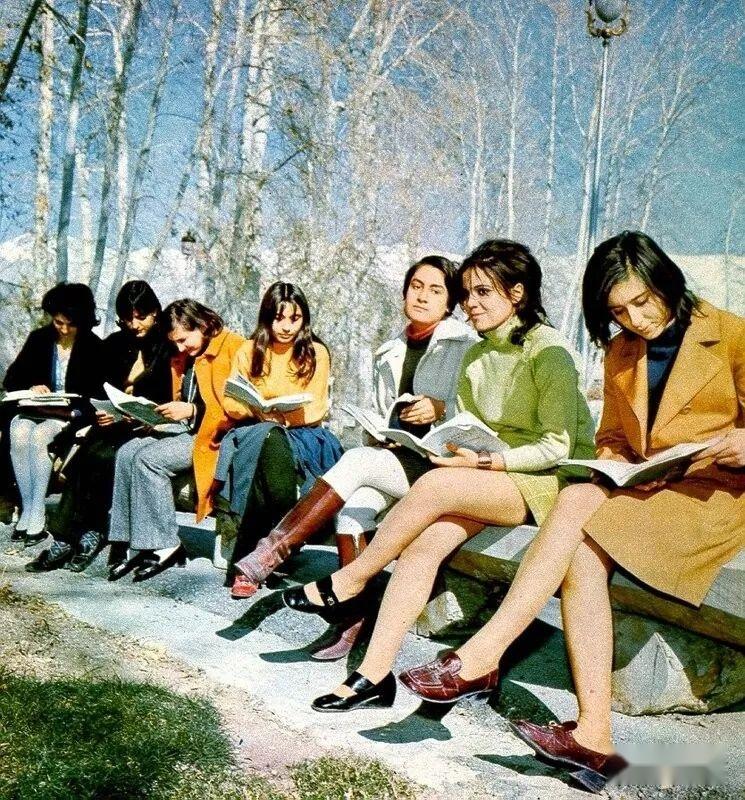

但伊朗并非一开始就是如此的。它曾是西亚最富有的国家之一,也取得过相对体面的经济成绩。甚至,伊朗人民一度相信,伊朗可以成为“世界上前五最繁荣的国家”,以及“继日本之后的亚洲第二个工业强国”。

- 1976 年,伊朗人均 GDP 约为 1954 美元,位列全球前 50,是当时韩国人均 GDP 的数倍。

- 从 1965 年开始,伊朗连续多年维持了超过 10%的 GDP 增长率。

- 伊朗拥有居世界世界第四的已探明石油储量。

- 在当时的现代化路径上,它对西方文化的接受程度与开放性,确实远超许多穆斯林国家。

但 1979 年,伊朗爆发伊斯兰革命,君主制被推翻,取而代之的是神权结构下的伊斯兰共和国。革命后的制度设计,把最高权力集中在“最高领袖”这一位置上,并通过宪法结构固化其在关键路线与关键任命上的最终裁决权。

在此之后,借由资源、叙事与惯性,以及国际油价的阶段性上行,伊朗的人均 GDP 在一段时期内仍能维持增长趋势:

- 到 1986 年,伊朗人均 GDP 约为 4064 美元。

但当增长惯性到头,油价波动与外部压力叠加,叙事在现实面前越来越乏力时,神权结构的统治就开始承受更大的挑战。

此后,为了维系伊朗伊斯兰政权的合法性,霍梅尼以及其后担任最高领袖的哈梅内伊,把国家治理的优先级从“发展”转向“统治的安全性”。

其一:把“与西方、与自由开放对抗”当作合法性来源

霍梅尼的神权政府并不是凭借经济绩效上台的,它的合法性最初来自两件事:

- 伊斯兰教的动员;

- 以及反对皇权的民粹叙事。

而这两条叙事在现实世界里都需要一个共同敌人:美欧等西方,以及其代表的自由与开放。

因为,伊斯兰教教法本身与西方式的开放与世俗化对立;同时被推翻的巴列维王朝又与美国关系过近。

于是美欧自然成为最合适的外部对立面:对外对抗承担了动员功能,也成了政权合法性的持续来源。

这就带来一个结构性后果:与西方妥协,不再只是外交选择,而会被解释为合法性的自我削弱。当“对抗”成为政治资产,妥协就会变成政治风险。为了维持这种逻辑的自洽,系统必须不断制造新的“红线”。

于是某些议题被长期红线化:宗教的世俗化改革、开放的市场经济、更深度的对外贸易与金融接入……这些原本属于建设性改革的工具,在对抗叙事中逐渐被重新定义为“危险的渗透”。

这类路线的荒诞在于:它不仅把美欧当作敌人,也把很多可以修复内部的改革当作敌人。国家的目标由此发生替换——不是“让生活变好”,而是“让对抗叙事持续成立”。

这正神权领导人把自己的统治需求,升格为国家的长期目标。而一旦目标被替换,改革潜力就被锁死。

其二:无法靠经济与公开选举提供足够合法性,于是治理被安全化

问题在于,对抗叙事可以制造动员,但无法稳定提供民生绩效;而神权结构又无法像正常政体那样,把合法性建立在可竞争、可更替的公开选举上。

于是伊朗长期处在一种介于朝鲜与中国之间的状态:

- 它无法完全靠朝鲜式的暴力维持统治——社会与经济都承受不起;

- 也无法靠持续增长换取“发展型合法性”——因为体制本身对开放与透明存在结构性排斥。

在这种夹缝中,政权的理性选择只剩一个:把治理目标转向统治的安全性。而这件事同样不是口号,而是通过制度动作落地的。

霍梅尼时期,权力结构被直接“制度化”为宗教监护:宪法架构把最高领袖置于权力核心,并通过宪法监护体系让世俗政治始终处于可否决状态——宪法监护委员会能够筛选资格、否定法案,最终把国家整体置于神权的裁决之下。

与之配套的,是对反对派与公共空间的系统性压缩:

-

总统巴尼萨德尔被弹劾罢免并流亡海外;

-

媒体与报社被关闭,新闻法要求刊物必须获得许可,短期内大量刊物被禁;

-

文化革命以“伊斯兰化”为目标,对大学与教育系统进行整肃与筛选;

-

多个温和政党被取缔,政治竞争逐渐被改造为“忠诚竞赛”。

到了哈梅内伊时代,这条路线并没有改变,只是更精细、更网络化:

他缺少霍梅尼那种宗教号召力,就更依赖人际网络 + 安全体系 + 宪法监护来维持稳定:

- 他长期强调正义、独立、自足与反美立场,却较少强调民主与透明;

- 他阻止与美国妥协,压制总统哈塔米的民主化冲动;

- 他通过宪法监护委员会大规模取消候选人资格(2004 年逾千人),把选举变成筛选后的政治;

- 他拒绝修订媒体法,强化舆论边界;

- 革命卫队的政治与经济影响力不断上升,而其领导任命与服从关系直接指向最高领袖。

这些动作的共同点只有一个:它们都在把国家的纠错机制拆掉。

当公开竞争被削弱、坏消息上行被阻断、社会组织空间被压缩,系统就失去试错与修正的能力。此时即便表面仍能“运转”,它也越来越像一个靠控制维持的机器:能压住一时波动,却无法修复长期衰败。

3)企业案例:雷曼兄弟——把“看起来安全”当成治理目标

很多企业的崩塌,和委内瑞拉、伊朗的逻辑并不远:

不是没能力,也不是不努力,而是目标被替换、责任被拆散、纠错被阻断。区别只在于:国家用叙事与控制拖延结算,企业用报表与结构拖延结算。

A. 雷曼兄弟就是一个标准样本

雷曼在倒下之前并不是“边缘机构”。2008 年申请破产时,雷曼申报规模约 6390 亿美元资产、6190 亿美元负债,是当时美国历史上最大的破产案之一。

这类体量意味着两件事:

- 第一,它在上升期获得过市场的高度信任;

- 第二,它已经不是靠某个单一业务吃饭,而是一个高度金融化、杠杆化、以信用与流动性为命脉的系统。

在繁荣时期,这种系统看起来几乎无懈可击:利润、规模、评级、市场信心,构成一套“成功叙事”。而成功叙事最危险的地方在于——它会反过来定义什么叫“尽责”。

雷曼倒塌并不是因为突然“不会赚钱”了,而是因为它长期把风险藏在“看不见的地方”。

一个最典型的动作是 Repo 1051:调查与研究指出,雷曼在季末通过 Repo 105 把最高可达 500 亿美元量级的资产暂时移出资产负债表,让杠杆和财务指标在报表上“更好看”。

这类操作的意义不在技术细节,而在组织语言:

当一家机构开始用复杂结构去改善“报表观感”,而不是改善“真实风险”,它实际上已经把治理目标替换成了一种更短期的东西——市场信心的维持。

你可以把它理解为企业版的“维持叙事”:不是让问题变小,而是让问题看不见。

B. 雷曼的尽责缺口发生在何处?

雷曼的问题,不在于领导层不聪明,恰恰相反——聪明是它更危险的燃料。

它的尽责缺口主要体现在三类可观察行为:

- 第一,把“报表安全”当成治理本身。

对资本市场机构来说,真正的尽责是:风险是否被真实识别、真实计价、真实约束。

但当组织把“季度指标”和“市场信心”当成最高目标,风险就会被系统性推迟呈现:能产生短期回报的仓位会不断加码,能拖延风险暴露的手段会不断发明。

- 第二,把坏消息变成不受欢迎的消息。

在这种组织里,坏消息不是“纠偏的输入”,而是“叙事的威胁”。

当坏消息的上行让人付出代价,信息回路就会自然断裂:风险不再被当作必须解决的对象,而被当作需要“处理呈现方式”的对象。

- 第三,把责任拆进结构里,让“谁负责”变得模糊。

当风险被拆到会计处理、结构融资、评级叙事与奖金激励里,最后常常出现一种状态:

每个人都只对自己那一段“流程正确”负责,却没人对“总体风险敞口”负责。

这就是企业版的责任拆散——事情在推进,但风险在失控。

这些都不是道德指控,而是组织行为学的自然结果:当目标被替换,责任就会被拆散;当责任被拆散,纠错就会被阻断。

C. 雷曼告诉我们一件很冷的事:

能力能赢一阵,尽责才能赢长久。

在金融繁荣期,聪明可以制造增长,结构可以制造利润,叙事可以制造信心;但一旦环境反转,真实世界不会按报表结算,它只按风险结算。

所以雷曼的崩塌并不神秘:

它不是缺少天赋,而是缺少一种更底层的东西——把长期后果当作日常责任。当组织把“看起来安全”当成治理目标,它迟早会用“真实不安全”来支付代价。

四、如何做到尽责?

1)尽责的必要条件:责任必须与代价绑定

很多领导者不尽责,不是因为不懂,而是因为退出太容易。

只要失败成本能转嫁给下属、能拖延到未来、能靠话术解释过去,那么“尽责”就不会自然发生。

它不是道德问题,是结构问题。

因此一个组织要有“尽责”的领导者,必须满足至少一条:

- 领导者的收益与组织长期结果绑定;

- 领导者的失败成本无法轻易外包;

- 组织能对领导者形成真实监督,而非形式汇报。

没有这些条件,尽责很难靠“自觉”长期维持。

2)尽责者的识别:看三件可观察的事

如果要挑选尽责的领导者,不要听他怎么说,也不要看他做什么样的表演,而是要看三件事:

第一,看他是否“目标稳定”。

同一件事,在顺风与逆风里,他的优先级是否一致?

还是一遇风险,就把组织目标换成个人安全,把长期目标换成短期止损,把问题处理换成形象维持?

第二,看他是否“责任承接”。

出了问题,他是接住并推动解决,还是把问题分解成一堆“可以解释的因素”,最后没有任何一条责任链条能落地?

第三,看他是否“让体系变厚”。

他离开一周,组织是否照样运转?还是所有关键事项都要等他拍板?

关键事项是否仍有清晰的 owner、节奏和验收?还是所有事都要等他拍板?

尽责者会让结构替代个人;不尽责者会让个人绑架结构。

3)尽责的敌人:不是懒惰,而是“目标漂移”和“责任外移”

最常见的尽责崩坏,并非来自偷懒,而来自两种更隐蔽的东西:

- 目标漂移:从组织目标漂到个人利益,从长期漂到短期,从解决问题漂到维持形象。

- 责任外移:把风险交给下属,把代价推给未来,把麻烦交给环境。

一旦这两件事发生,“勤奋”甚至会变成更好的遮羞布:

领导者看起来更忙了,但忙的是维持叙事,忙的是压制坏消息,忙的是把责任切碎。

所以尽责的关键不是“更努力”,而是:不允许目标被替换,不允许责任被外移。

结语

尽责之所以是领导者的必要品质,不是因为它体面,而是因为它决定:

一个组织究竟是在解决问题,还是在维持幻象。

能力可以让人赢几次,

但只有尽责,才能让能力在时间里持续生效。

真正危险的领导者,也并非无能者。

而是那些能力足够,却能在责任面前随时抽身的人。

系列完结:不靠谱领导力的“不靠谱”

写到这里,“不靠谱领导力”这个系列终于完成了。

因为我自己的原因,期间断更了比较长的时间。

当初将这个系列命名为“不靠谱领导力”,并非为了写领导力中不靠谱的部分,本身也是对自我的调笑。

-

断更许久,是为“不靠谱”。

-

网络上,甚至很多高管课上所谓的专家所教授的领导力,亦是“不靠谱”。

-

而这个世界上,也存在着太多“不靠谱”的领导者们!

他们并不总是无能,有些人甚至极其聪明、极其勤奋,擅长表达、擅长动员、擅长在关键时刻制造“高光”。但组织的命运从不只看高光,它看的是长时间的平均值。

所以我用狮群做开头,并不是为了猎奇。

而是因为我一直相信:越简单的系统,越能让我们看清真相——比起宏大而飘渺的叙事,简单的例子往往更接近机制本身。

狮群的目标很单一:活下去,扩张领地,繁衍后代。

目标越单一,领导者的失败越清晰——你不可能靠几句漂亮话,把狮群从饥饿和挑战者手里“讲”出来。

人类组织当然复杂得多,但逻辑并没有变:下属对领导者的终极期待,仍然是“带我们赢”;所以权威会被神化,成功会被崇拜,失败者会被迅速贴上标签。

因此,这十一篇文章反复围绕的,并不是某种“更好的人格”。而是七项可以穿透古今、也能解释企业与权力系统的硬条件:

权威、勇气、牺牲、规则、谋略与运筹、知人善任、尽责。

它们之所以重要,是因为它们都回答同一个问题:一个组织凭什么能在时间里维持协作,而不是在某个节点上突然碎裂。

这个系列写完,我仍然不认为世界会因为几篇文章变好。

但至少可以更准确一点:

当我们说某个领导者“不靠谱”,不必再停留在情绪与道德指控上——而是能指出:他到底缺的是哪一块底层结构。

缺了哪一块,组织就只能以哪种方式崩坏。

这大概就是“不靠谱领导力”的全部意义。

-

Repo 105,是雷曼兄弟公司在2007-2008年全球金融危机期间,使用的特殊回购协议会计操作,通过将105%以上高比例抵押资产的短期融资交易会计,确认为资产出售而非负债,实现表外债务隐匿。 ↩

分享

X Facebook LinkedIn BlueskyComments are configured with provider: disqus, but are disabled in non-production environments.